Lesen mit Köpfchen: Fachtexte effektiv lesen und verstehen (für Studienanfänger*innen und Fortgeschrittene)

Fachtexte stellen für viele Studierende – besonders in den Kulturwissenschaften – eine zentrale, aber oft herausfordernde Grundlage ihres Studiums dar. Der Workshop „Lesen mit Köpfchen“ setzt genau hier an und bietet Bachelorstudierenden eine wertvolle Orientierung im Umgang mit wissenschaftlicher Lektüre. Dabei werden nicht nur Techniken zur effizienten Texterschließung vermittelt, sondern auch grundlegende Strategien zur kritischen Auseinandersetzung mit fachwissenschaftlichen Positionen. Lesen ist kein rein passiver Informationsabruf, sondern ein aktiver, kontextsensitiver Prozess der Bedeutungsproduktion und stellt somit eine Kernkompetenz im akademischen Studium dar. Im Workshop wollen wir deshalb gezielt individuelle Lese- und Verstehensstrategien ausbauen. Besonders wichtig ist uns dabei der praktische Zugang: In einer Reihe von hands-on Übungen und kleinen Experimenten wollen wir an den drei Tagen gemeinsam erproben, welche Lesestrategien individuell gut funktionieren – und welche vielleicht eher nicht. So wird der Workshop für uns zu einem Erfahrungsraum, in dem Lesekompetenz nicht nur theoretisch reflektiert, sondern auch aktiv ausprobiert und weiterentwickelt werden kann.

- Enseignant: Breda Karolin

- Enseignant: Hokamp Konstantin

- Enseignant: Hokamp Konstantin

- Enseignant: Köster Jacqueline

- Enseignant: Köster Jacqueline

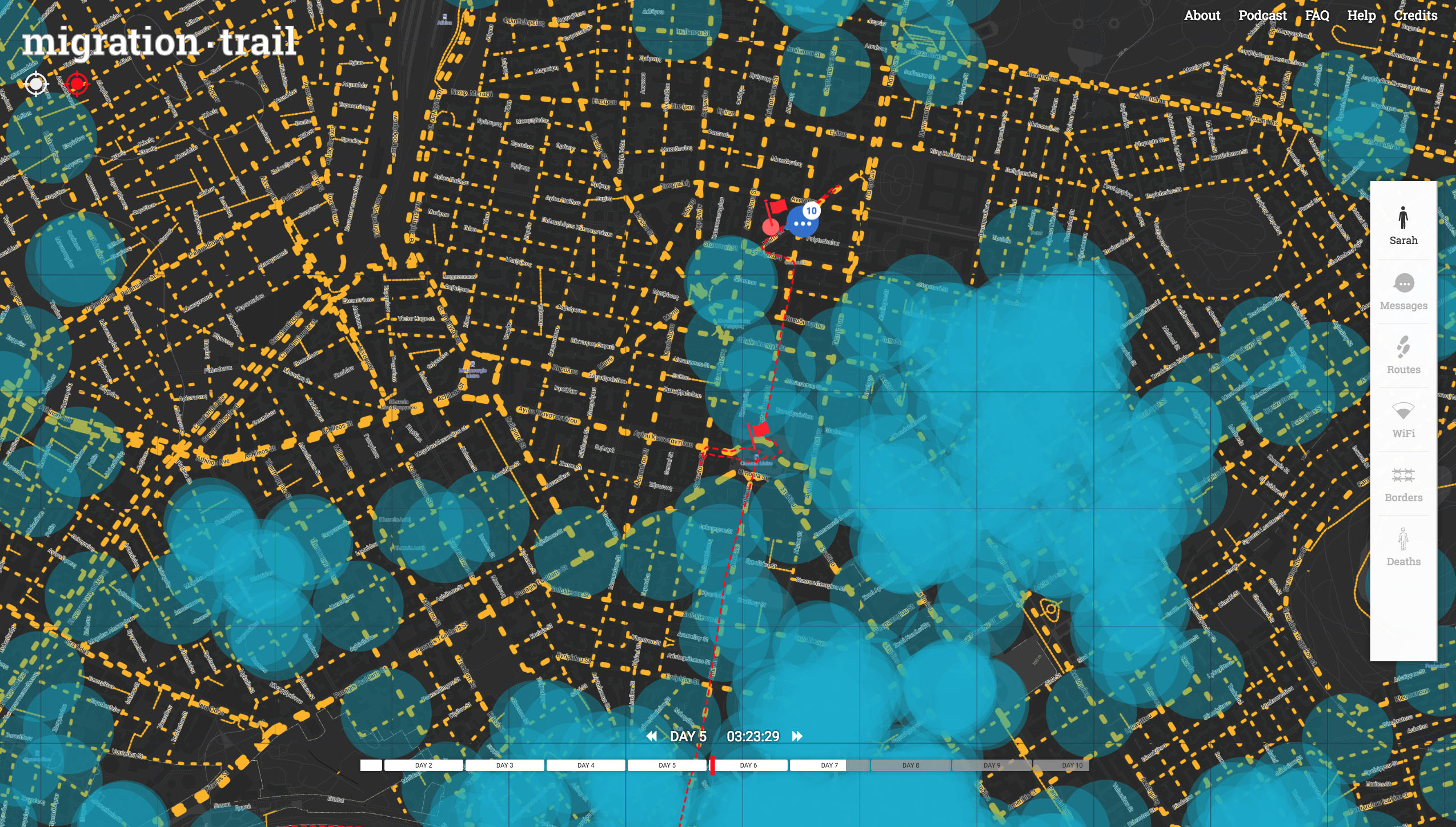

Text/Migration. Ein digitales Ausstellungsprojekt - SoSe 2025

DasSeminarbieteteineEinführungindieAusstellungvonLiteratur.ImMittelpunktstehenFormatederLiteraturvermittlungim digitalenRaum.GemeinsamerarbeitenwireindigitalesAusstellungskonzeptzumThema›Text/Migration‹.Dazubeschäftigenwir unsmitliteraturwissenschaftlichenPerspektivenebensowiemitkuratorischenAnsätzen:WaszeichnetMigrationsnarrativeausund wie lassen sich transnationale Bewegungen in und von literarischen Texten für digitale Öffentlichkeiten aufbereiten? In kurzen Videobeiträgen und Textdossiers stellen die Teilnehmer:innen die Migrationsgeschichten verschiedener Werke vor und loten aus, wie sich Übersetzungsprozesse, Mehrsprachigkeit und die Zirkulation von Literatur erzählen und visualisieren lassen. Mitbringen sollten Sie Freude an kreativer Arbeit und die Bereitschaft zur Gestaltung eines eigenen Projekts.

- Enseignant: Weiss Jana Maria

Klasse in der Gegenwartsliteratur - SoSe 2025

»Das Schlimmste an der Scham ist, dass man glaubt, man wäre die Einzige, die so empfindet«, schreibt Annie Ernaux in Die Scham (2000, frz. Original: La honte, 1997). Um aus dieser »gefühlten Vereinzelung ein[en] Chor gegen die Einsamkeit zu machen«, versammelt Daniela Dröscher in check your habitus (2021) die Stimmen von 18 Autor:innen, die ihre eigene Klassenherkunft reflektieren. Das Seminar untersucht solche Aushandlungen von Klassenfragen in der jüngsten Gegenwartsliteratur. Wie werden Ungleichheit, Klassenbewusstsein und Zugehörigkeitsgefühle beleuchtet? Und welche Rolle spielt dabei die literarische Form? Neben den genannten Autor:innen stehen Heike Geißler, Dinçer Güçyeter, Barbara Juch und Deniz Ohde auf dem Programm. Durch Lektüren soziologischer und literaturwissenschaftlicher Texte erarbeiten wir dabei ein Verständnis des Klassenbegriffs und seiner Relevanz für die Gegenwartsliteratur.

- Enseignant: Weiss Jana Maria

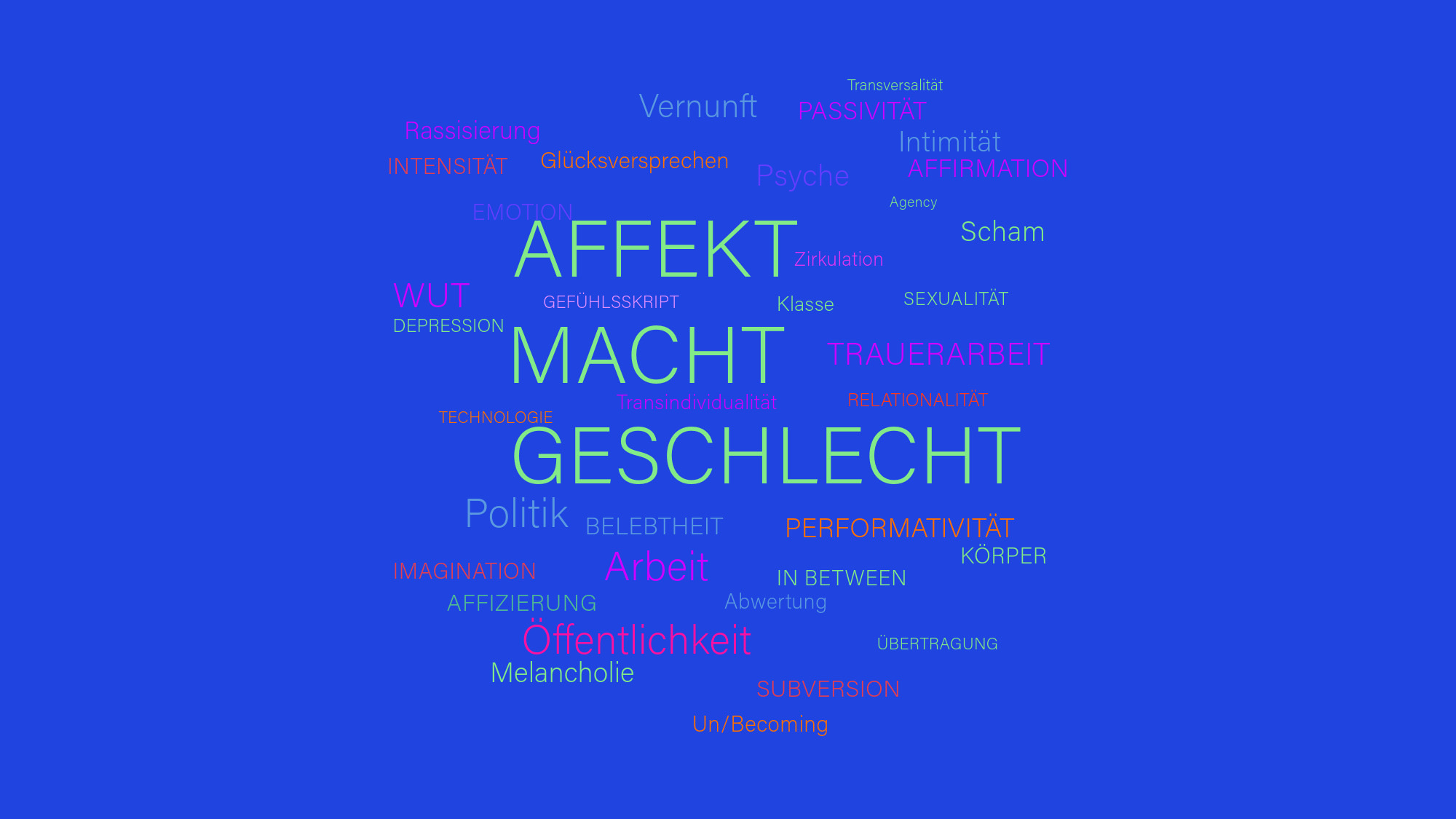

Affekt, Macht und Geschlecht. Eine Einführung in feministische Affekttheorien - SoSe 2025

Affekte gelten oft als irrational und unkontrollierbar, als Ausdruck fehlender Selbstbeherrschung und mangelnder Politikfähigkeit. Diese Abwertung von Affekten als das Andere von Vernunft hat eine lange Tradition und fällt kulturgeschichtlich mit der Entstehung der westlichen Moderne und ihrem Denken in hierarchisch strukturierten Oppositionen wie männlich/weiblich, Kultur/Natur, aktiv/passiv zusammen. Dabei sind Affekte alles andere als passiv, sondern performativ. Sie tun etwas. Sie verbinden und trennen, sie stabilisieren und verstärken, bewegen und beleben, subvertieren, irritieren, unterbrechen, lösen auf. Ihnen kommt selbst eine spezifische Agentialität und Politizität zu, wie schon der neuzeitliche Philosoph Baruch de Spinoza erkannte. Feministische Ansätze knüpfen an die spinozistische Idee von Affekten als Effekt und Motor von Individuierungs-, Erkenntnis- und Transformationsprozesse auf ganz unterschiedliche Weise an. Sie zeigen, inwiefern Affekte nicht nur eine gewisse Potenzialität und Subversivität innewohnt, sondern machen Affekte vor allem als geschlechtlich kodierte, rassisierte und klassenspezifische Herrschaftsinstrumente sicht- und benennbar, wobei die Funktion der Zuschreibung von Affektivität und Emotionalität qua Natur nicht zuletzt darin besteht, die mit der kapitalistischen Produktionsweise einhergehende vergeschlechtlichte Funktions- und Arbeitsteilung zu legitimieren und den Zugang zum Politischen zu regulieren. Vor diesem Hintergrund muss auch der Slogan Das Private ist Politisch! verstanden werden, mit dem feministische Theoretiker:innen und Aktivist:innen seit den 1968er Jahren in das liberal-moderne Gefühlsdispositiv intervenieren und auf eine Politisierung von Affekten zielen.

Das Seminar zielt zum einen auf eine ideengeschichtliche und gesellschaftspolitische Kontextualisierung feministischer Affect Studies. Zum anderen erarbeiten wir uns einen Überblick über die Bandbreite der verschiedenen Ansätze, die unter dem Sammelbegriff der feministischen Affect Studies firmieren und diskutieren dekonstruktive, queertheoretische, postkoloniale und neo/materialistische Positionen.

- Enseignant: Reichmayr Alena

„The debt is owed to us“: Kulturtheoretische Perspektiven auf Schulden - SoSe 2025

Austeritätspolitik, unbezahlte Sorgearbeit, Klimaschulden und postkoloniale Schuldenstreichung – in diversen politischen Debatten und sozialen Bewegungen werden Anliegen in den Begriffen von Verschuldung formuliert. Sie stellen sich entweder gegen finanzielle Schuldenregime oder fordern umgekehrt Schulden ein, die nicht als solche anerkannt werden. Dabei geht es sowohl um Geld als auch um grundsätzliche Fragen moralischer Verpflichtungen und sozialer Verantwortlichkeiten. Diese zweifache Bedeutung spiegelt sich in der semantischen Nähe von Schulden und Schuld wider. Warum sind Schulden ein so wirkmächtiges Instrument, das sowohl Widerstand provoziert als auch affirmativ angeeignet wird? Das Seminar nimmt aktuelle Thematisierungen von Schulden zum Anlass, um in zentrale kulturphilosophische und ökonomiekritische Konzepte von Verschuldung des 20. Jahrhunderts einzuführen und postoperaische, feministische und dekoloniale Perspektiven ihrer zeitgenössischen Anwendung und Kritik vorzustellen.

- Enseignant: Schneider Friederike

Jürgen Jentzsch - SoSe 2025

Der Frankfurter Künstler Jürgen Jentzsch und die Staatssicherheit - Versuch einer Rekonstruktion

Avantgarde trifft Provinz - so lässt sich das Verhältnis zwischen dem jungen bildenden Künstler und der Kunstpolitik in den 1970er Jahren beschreiben. Jentzsch malt groß, bunt, Richtung Abstraktion und Popart. In seinem Atelier trifft er den Kirchenmusiker Rompf, der ähnlich avantgardistisch in der Gemeinde frische Akzente setzen möchte. Schnell entsteht ein kleiner Kreis mit Gleichgesinnten - eine Bohéme im östlichen Teil der ehemaligen DDR. Der örtlichen Staatsicherheit ist dieser Kreis ein Dorn im Auge. Er wird observiert und "zersetzt". Die beiden Künstler reisen Ende der 1970er Jahre in die BRD aus. Zurück bleiben Weggenoss*innen und Freund*innen. Im Zentrum des Praxisseminars stehen besagter Künstler Jürgen Jentzsch (1944-2007), die Machenschaften der Staatssicherheit und die Frage, wie wir heute sowohl an zeit- und raumbezogene Kunstformen erinnern können. Wir nähern uns diesen Fragen sowohl aus künstlerischer Perspektive, indem wir mit einer Theaterregisseurin ein Reenactment eines Happenings erarbeiten, sowie aus quellenkritischer Perspektive: ein Besuch im Stasi-Unterlagenarchiv in Frankfurt (Oder). Das Seminar knüpft an ein Ausstellungsprojekt des kunstgriff e.V. an, das im Herbst 2024 in der Magistrale Kunsthalle gezeigt wurde. Informationen zum Projekt unter:https://www.kunstgriff-ev.org/veranstaltungen/ und auf der Seite der Kulturkoordination.Eine Kooperation mit der Musiktheaterregisseurin der Werkbühne Leipzig.

- Enseignant: Krueger Constance

- Enseignant: Winkler Anja-Christin

Open Doors - SoSe 2025

Nach einer erfolgreichen Umsetzung im Wintersemester 2024 öffnen die Räume des Frankfurter Kunstvereins erneut ihre Türen für kreative, interessierte und engagierte Studierende der Viadrina. Ob Ausstellung, Filmvorführung, Diskussionsrunde, Workshop, Gespräch, Konzert - jede Form der Kreativität ist willkommen. Idee des Blockseminars ist es, den Galerieraum aus seiner rein repräsentativen Funktion zu lösen und in einen temporären Aktions- und Kreativraum zu verwandeln. Dafür soll allen Studierenden an der Viadrina die Möglichkeit gegeben werden, in den Räumen des Kunstvereins ihre eigenen kreativ-künstlerisch-kulturellen Ideen zu entwickeln. Die Herausforderung für die Gruppe besteht darin, die einzelnen Ideen der Studierenden zu bündeln und als Team umzusetzen. Dabei müssen einzelne Bereiche wie Konzeptentwicklung, Planung, Organisation, Kommunikation, Durchführung usw. zusammen erarbeitet werden. Die erste Sitzung dient dem Kennenlernen und Einsammeln von ersten Ideen. Diese können auch gern bereits im Vorfeld an ckrueger@europa-uni.de gesendet werden. Weitere Informationen zum Kunstverein sowie zur aktuellen Ausstellung finden sich unter http://www.ffkv.info/

- Enseignant: Krueger Constance

- Enseignant: Helten Ira

- Enseignant: Krueger Constance

- Enseignant: Ullrich Maria

Kultur und Gesellschaft. Theorienvergleich - SoSe 2025

Das

Verhältnis zwischen sozialer Strukturierung und kulturellen und künstlerischen

Ausdrucksformen steht seit den Anfängen der modernen Sozialwissenschaften im

Mittelpunkt der Betrachtung. Das Seminar bietet eine repräsentative Auswahl von

klassischen Texten an, die es ermöglicht, die wichtigsten Beiträge dieser

Kategorisierungsarbeit zu rekonstruieren. So werden die Beiträge der

marxistischen Theorie, der postmarxistischen kritischen Theorie sowie der

soziologischen Theorie, kritisch diskutiert, die sich mit dem Verhältnis

zwischen Sozialstruktur und kulturellem Überbau der Gesellschaft befassen. Ziel

des Seminars ist es, die verschiedenen Ansätze zu vergleichen, um ihre

jeweiligen heuristischen Vor- und Nachteile aufzuarbeiten und Studierende in

die Lage zu versetzen, selbständig zu beurteilen, welcher Ansatz den

wechselnden Bedürfnissen der Sozialforschung jeweils am besten gerecht wird.

- Enseignant: Fitzi Gregor

The sustainable development goals (SDGs) as a new form of language among EU member states?

The United nations have defined 17 sustainable

development goals (SDGs) in order to foster better ways to live together, in

respect of scarce resources und growing challenges, from the local to the

global level. They range from fighting poverty, the respect of gender issues,

of natural resources (water, land, air), to maintaining or restoring peace and

accompanying environmental and climate change issues. The seminar will define

with the group the priority SDGs to be discussed into more details, and will look

at ways to implement them at the communal level, between regions, at the

national as well as supra-national levels.

It will finally ask how far the SDGs represent a basis for a common

language and common policies among the member states of the European Union

(EU), also in the perspective of future EU enlargements and more coherent

foreign and security policy.

Literatur:The United nations, The 17 sustainable development goals, online information: https://sdgs.un.org/goals (content, history, reports). Kimber Leah, Civil society and intergovernmental negotiations at the United Nations, Bristol, Bristol University Press, 2025. Bundesregierung Brandenburg, Nachhaltigkeitsstrategie,

online information (in German):

https://www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte-der-bundesregierung/nachhaltigkeitspolitik/nachhaltige-entwicklung/steckbrief-brandenburg-337042

- Enseignant: Tulmets-Gerhardt Elsa

Die Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union in ihrer Nachbarschaft neu definieren

2025 hat die Europäische Union (EU) sich dafür entschieden, ihre Außen-

und Sicherheitspolitik in ihrer direkten Nachbarschaft neu zu gestalten.

Was sind die Visionen für eine neue EU Politik in ihrer direkten

Nachbarschaft? Wie werden EU Erweiterungs- und Nachbarschaftsfragen neu

überlegt und gestaltet? Das Seminar erläutert durch einen Einblick in

die Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik der EU seit den 1950er

Jahren die Entwicklungsgeschichte der EU Außen- und Sicherheitspolitik.

Es erklärt, wie heutzutage EU Politiken und Institutionen neu gestaltet

wurden, um sich an einem schnell veränderten Umfeld, das durch Krisen,

Krieg und auch Friedensprozesse geprägt ist, anzupassen.

Literatur:

Schumacher, Tobias; Marchetti, Andreas; Demmelhuber, Thomas (eds.)

(2018), The Routledge Handbook on the European Neighbourhood Policy,

Abingdon: Routledge.

Gstöhl, Sieglinde; Schunz, Simon (eds.) (2017),

Theorizing the European Neighbourhood Policy, Abingdon: Routledge.

Schrötter Hans Jörg, Ghulinyan-Gerz Irina (2017), Die Europäische Union

und ihre östlichen Nachbarn, Baden-Baden, Nomos.

Auswärtiges Amt,

Erweiterung und Nachbarschaft, Stand 2025, online:

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/europa/erweiterung-nachbarschaft

- Enseignant: Tulmets-Gerhardt Elsa

- Enseignant: Andor Laszlo

Hauptstadt Europas. Geschichte in der Gegenwart Warschaus - SoSe 2025

In der ersten Jahreshälfte 2025 hat Polen die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union inne, und die boomende polnische Hauptstadt rückt damit ins Rampenlicht. Bei aller Betonung ihrer Gegenwart und Zukunft dominiert jedoch die Geschichte stärker als in anderen europäischen Städten den Stadtraum. Hier ist es vor allem der Zweite Weltkrieg, der in Denkmälern, Museen und Straßennamen

omnipräsent ist. Das Seminar wird sich Warschau vom Stadtraum her nähern. Nach Seminareinheiten zur Geschichte Polens und Warschaus am Deutschen Historischen Institut werden wir uns die Stadt weitgehend zu Fuß erschließen und dabei einen Schwerpunkt auf die Zwischenkriegszeit, den Zweiten Weltkrieg und den Wiederaufbau nach 1945 legen. Entsprechend besuchen wir wichtige

Erinnerungsorte wie das frühere Warschauer Ghetto, den Umschlagplatz, Orte des Widerstands, und die wiederaufgebaute Altstadt.

Renommierte Ausstellungsorte wie das jüdische Museen Polin sowie das Stadtmuseum und Gespräche mit Kurator:innen stehen ebenso auf dem Programm. In einer Vorbesprechung werden wir Details des Programms besprechen und Referatsthemen verteilen. Dabei werden explizit auch Programmwünsche der Teilnehmer:innen berücksichtigt.

- Enseignant: Musekamp Jan

- Enseignant: Haake Jacqueline

- Enseignant: Revel Ariane